リサーチ室 趙政皓

去る2021年11月19日~11月20日、2021国際珠宝首飾学術交流会(International Gems & Jewelry Academic Conference)がオンラインで開催されました。弊社リサーチ室から筆者をはじめ3名が本会議を視聴しました。以下に概要を報告致します。

国際珠宝首飾学術交流会とは

国際珠宝首飾学術交流会(以下交流会)は、中国国家所属の宝石鑑別機関である国家珠宝玉石質量監督検験中心(National Gemstone Testing Center、以下NGTC)と中国珠宝玉石首飾行会協会(Gems & Jewelry Trade Association of China、以下GAC)が2年に1度主催する学会です。1994年に開催された北京国際宝石学術交流会がその前身であり、今年は15回目の開催となります。弊社リサーチ室からは2017年に北京で行われた交流会に現地参加しています(写真1)。

NGTCとGACの他、中国地質大学(北京)、中国地質大学(武漢)、北京大学、中山大学、同済大学、タイGIT(Gemological Institute of Thailand)、インドGII(Gemological Institute of India)とスイスGGL(Gübelin Gem Lab)も本会議の開催に協力しました。

発表者は主に中国人ですが、アメリカ、イギリス、フランス、スイスや日本など各国からのゲストスピーカーもいました。また、毎回交流会の前に論文を募集し、論文集を発行しています。募集する論文は、宝石の鑑別技術だけでなく、業界の動向の分析や、職人教育など広い分野のものも含まれています。

本会議

今年の交流会は本来、11月19日の午後に北京でのオフライン交流会と、11月19日~22日の夜のオンライン交流会で開催する予定でしたが、新型コロナ感染症の影響を懸念し、11月19日~20日の午後、完全オンラインで開催されました。

各講演は質疑応答なしで20分ずつ行われ、計18題が発表されました。うち、基礎研究2題、ダイヤモンド4題、エメラルド1題、スピネル1題、ひすい1題、水晶1題、真珠1題、分析技術3題、情報工学応用2題、その他2題でした。発表について、いくつか興味深いものを次に紹介します。

A Comparative Study on Geographic Determination of Emerald Between Afghanistan and Pakistan

エメラルドの産地鑑別、アフガニスタンとパキスタンの比較研究

中国地質大学(北京)のXiaoyan Yu(余暁艶)教授はアフガニスタンとパキスタンのエメラルドの特徴について発表しました。2019年頃の中国市場にはまだアフガニスタンやパキスタンのエメラルドはほとんど見られませんでしたが、近年急激に増加し、10%以上の市場占有率があります。アフガニスタンのエメラルドもパキスタンのエメラルドもヒマラヤ造山帯で形成されるものですが、母岩が異なるため、インクルージョンで鑑別できる場合が多いです。例えば、CO2気泡を有する三相インクルージョンはアフガニスタンのエメラルドによく見られますが、パキスタンのエメラルドにはCO2+N2+CH4/CO2+N2/N2+CH4の混合気体を有する二相インクルージョンが多く見られます。特徴のあるインクルージョンが見られない場合、UV–Visスペクトル(アフガニスタンのエメラルドではCr3+吸収ピークがFe2+バンドよりはるかに高いのに対し、パキスタンのエメラルドにおいてはCr3+吸収ピークはFe2+バンドと相当する高さをもっているか、それ以下です)やRamanスペクトル(アフガニスタンのエメラルドは3598 cm–1と3606 cm–1二つのピークを示しますが、パキスタンのエメラルドは3598 cm–1のピークしか示しません)で鑑別できます。また、LA–ICP–MSで微量元素を測定すると、Cs–Rb、Li–Sc、Cs–Sc、Li–Csのプロットを用いることで両者を鑑別できることがわかりました。

Study on the Influence of Thermal Process of Rock Crystal on Infrared Spectrum

ロッククリスタルの熱処理の赤外スペクトルへの影響の研究

中国の国家黄金鑽石製品質量検験検測中心(National Gold & Diamond Testing Center、NGDTC)のJianjun Li(李建軍)氏はロッククリスタルの加熱による赤外線スペクトルへの影響について発表しました。長い間、無色水晶の赤外線スペクトルにおける3584 cm–1吸収は合成の特徴で、3594 cm–1吸収は天然の特徴であると思われていますが、彼らは両方のピークを示す水晶を発見しました。3594 cm–1吸収のあるロッククリスタルと3594 cm–1吸収のないロッククリスタルを750~800 ℃に加熱した結果、どちらも3584 cm–1吸収が出現し、加熱によって3584 cm–1吸収が出現することがわかりました。また、二種類のロッククリスタルを350~400℃に加熱すると、3594 cm–1吸収のあるすべてのロッククリスタルと一部の3594 cm–1吸収のないロッククリスタルが3584 cm–1吸収を示しました。結論として、加熱による格子欠陥の変化が3584 cm–1吸収を生じ、欠陥が多いほど3584 cm–1吸収の出現に必要な温度が低くなると考えられました。よって、3584 cm–1吸収のみで水晶が合成か天然かを判断するのは不適切だと考えられます。

Phosphorescence in lab–grown diamond

合成ダイヤモンドの燐光

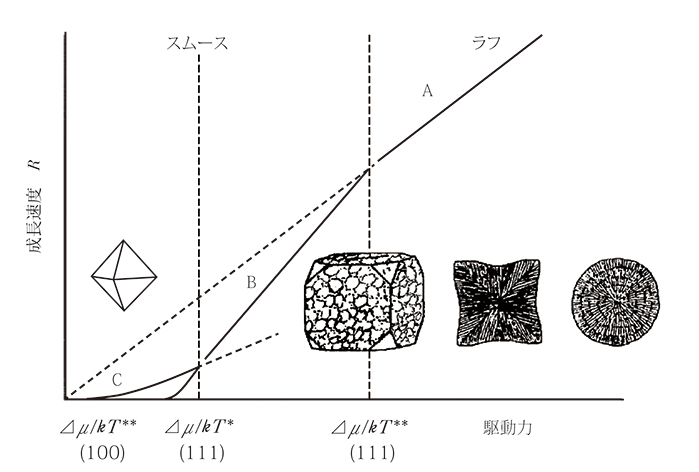

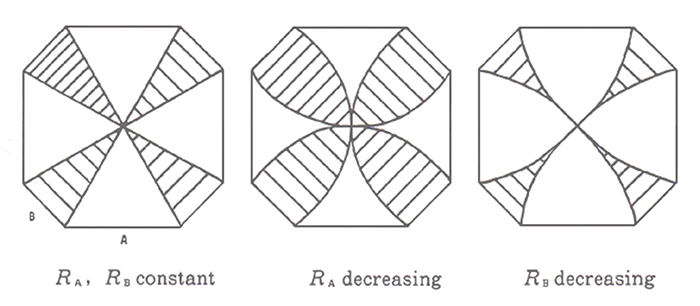

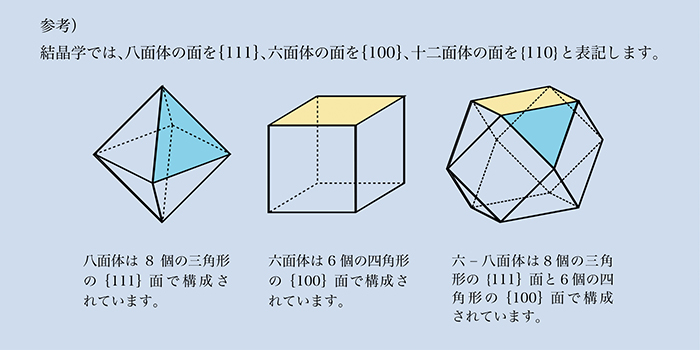

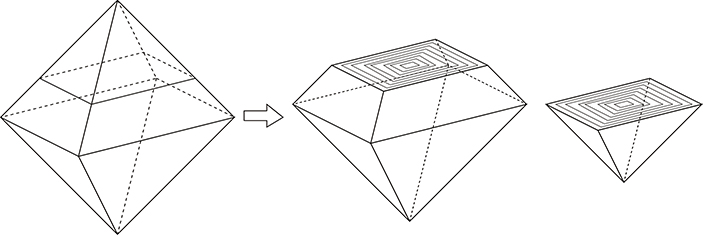

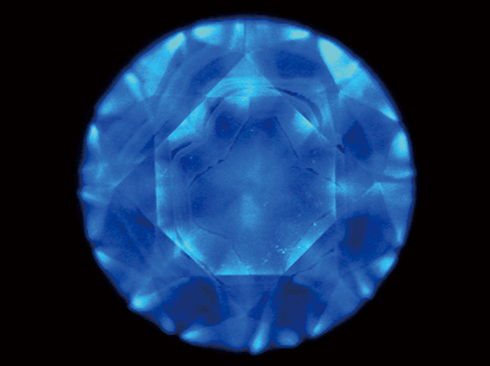

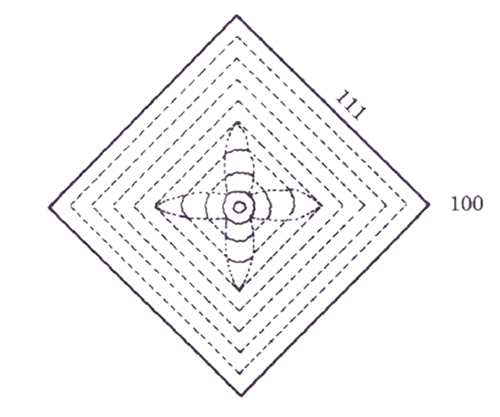

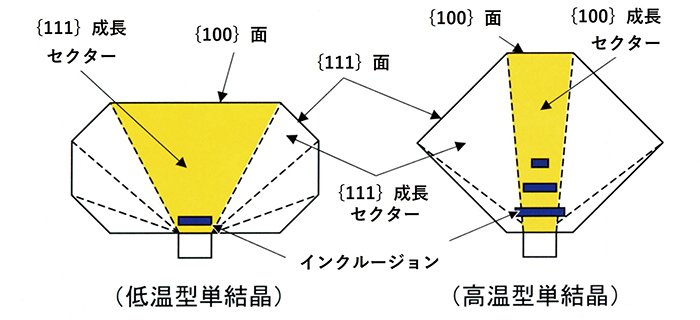

イギリスWarwick大学のM. E. Newton教授は合成ダイヤモンドの燐光について発表しました。多くの研究結果により、無色のHPHT合成ダイヤモンドの青い燐光はドナー–アクセプターペアの再構成によるもので、Bs欠陥がアクセプターであると考えられています。FTIRとEPRにより、ダイヤモンドの{111}面では主にBs0欠陥、{100}面では主にNs0欠陥ができていることが明らかになりました。更に、224 nmのUVで照射すると、Bs0欠陥と{111}面のNs0欠陥が増加し、{100}面のNs0欠陥が減少することがわかりました。また、異なる温度条件下での燐光スペクトルと燐光寿命の変化により、ドナー–アクセプターペアの電荷移動は低温でのトンネル効果から高温での熱励起へ変化したことが明らかになりました。低温では隣接するドナー–アクセプターペアのみが電荷転移ができ、高温になると孤立した欠陥も電荷転移に参加すると考えられています。違う成長面のNs0欠陥のUVによる変化の差を解釈するために、Ns欠陥が電荷でNs0、Ns+、Ns-の三種類にわかれていると考えました。以上に基づいて、合成ダイヤモンドの燐光の主な発生過程は、Ns0+Bs0→Ns++Bs-→Ns++Bs0あるいはNs0+Bs+→Ns0+Bs0となりますが、Ns0+e-→Ns-、2Ns0→Ns++ Ns-、Ns-→Ns0+e-の過程もあると考えられています。

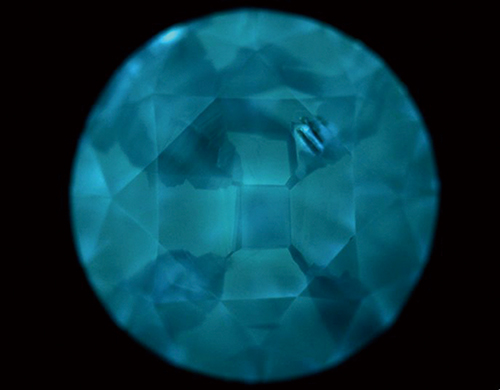

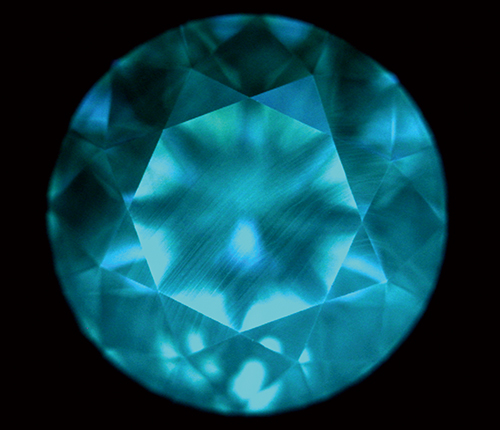

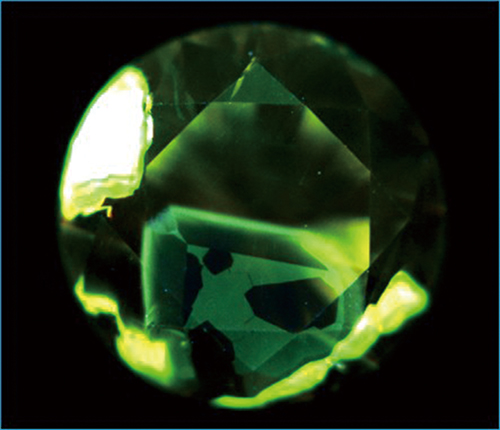

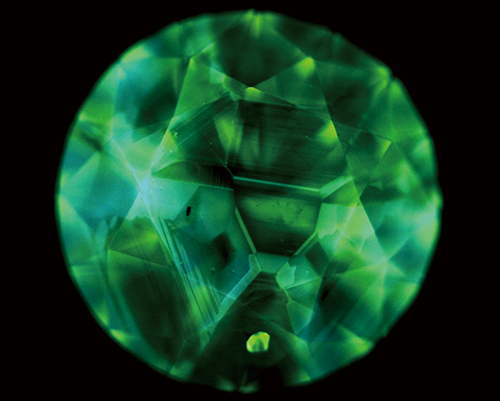

Irradiation of Diamond and Its Identification

ダイヤモンドへの照射とその鑑別

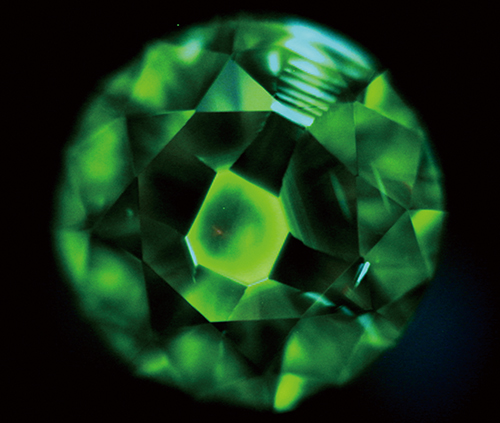

アメリカGIAのWuyi Wang(王五一)博士がダイヤモンドの照射処理の基礎的な内容について発表しました。ダイヤモンドの照射処理には基本的に電子線を使用し、処理によって色が変化することが多いです。そのうち、緑色や青色の照射処理ダイヤモンドの鑑別が最も難しいと言われています。照射によって、ダイヤモンドの結晶内に空孔のV0(GR1)、V-(ND1)と格子間原子(I)という三種類の欠陥が生じます。GR1と格子間原子によってダイヤモンドの青色が生じさせますが、ND1は紫外領域の吸収にのみ影響するため色に変化を与えません。Ib型のHPHT合成ダイヤモンドは、格子内に孤立した窒素原子が大量に存在するため、GR1をND1に変化させ、Ib型ダイヤモンドは照射処理しても変化しないことが多いことがわかりました。また、照射後の加熱により欠陥が変化し、H3、H4などの欠陥が生成され、多彩な色を生じます。彼らは天然ブルーダイヤモンド、処理ブルーダイヤモンドとGIAで照射処理した無色のダイヤモンドをサンプルにし、その違いを研究しました。結果として、現在GIAではほとんどの照射処理ダイヤモンドを鑑別できるという自信をもっています。

Akoya Pearl Industry in Japan

日本におけるアコヤ真珠産業

三重県真珠振興協議会副会長を務める中村雄一氏(写真2)が日本のアコヤ真珠産業の現状について発表しました。2019年夏から、真珠貝、特に稚貝の外套膜収縮を伴う養殖業者の間で「蛇落ち」と呼ばれる死亡が発見されています。主要な産地において50~70%の稚貝が死亡し、アコヤ真珠の生産に大きく影響しています。近年の研究により、原因は不明ですが、感染症が有力視されており、それに加え高い水温と食料不足が死亡に影響を与えている可能性があります。今までは春にアコヤガイの授精を行っていましたが、現在は増産のために秋にも行うようになりました。また、SDGsについて、今までは貝の外殻でボタンを作ったり、可食部を食料にしたりしましたが、現在では新しい方法として、有機質のゴミで肥料を生産することも試しています。

真珠のグレーディングについて、1952~1988年、日本の真珠輸出においてH/L検定が行われ、検査する項目は巻き、形、つや、キズの有無、染み、仕上げの6つがありました。1990年代から、複数の鑑別機関から「花珠」と呼ばれる高品質の真珠のグレーディングレポートが発行されるようになりました。それ以降、他の鑑別機関からも表現の異なるさまざまなグレードが付けられるようになり、一部に混乱が見られます。日本真珠輸出加工協同組合は最高品質の真珠に「特選真珠」のグレーディングレポートを極めて少量で発行しています。また、2019年以降、AGL(宝石鑑別団体協議会)、GIAも各自の真珠グレーディングレポートを発行するようになっています。最大の問題は、数多くの鑑別機関のグレーディングはそれぞれ検査項目が異なり、統一されていないことです。日本真珠振興会や日本ジュエリー協会は教育プログラムを提供しています。教育は時間のかかる作業ですが、ゆっくりと着実に進むのが最善の方法だと思います。

RGB500x359.jpg)

RGB500x359.jpg)

500x359.jpg)

RGB500x348.jpg)

RGB72.jpg)

RGB85ヨコ.jpg)

RGB85ヨコ.jpg)

RGB85.jpg)

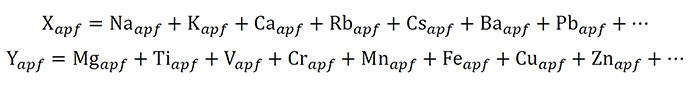

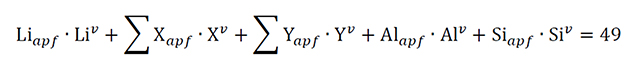

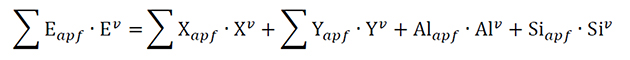

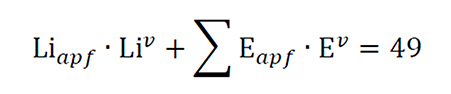

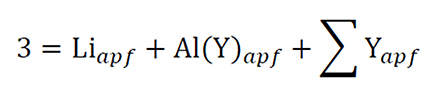

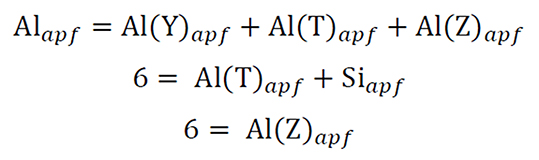

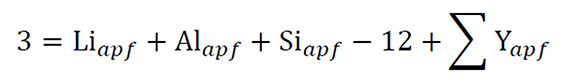

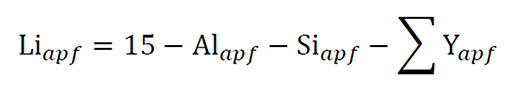

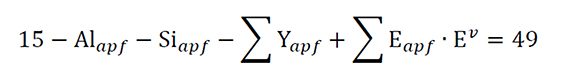

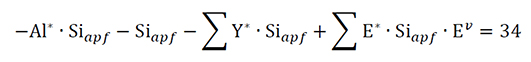

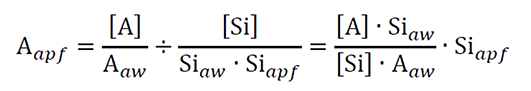

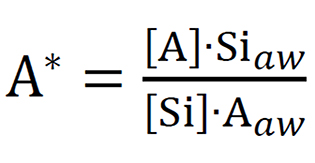

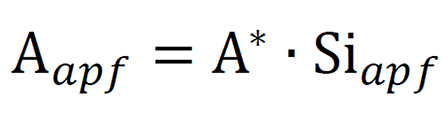

と記載し、

と記載し、 となる。……式①

となる。……式①